![Warhol, Picabia, Big Bands, Man Ray e os maquinismos desejantes de Deleuze e Guattari (2010 [1972]) Warhol, Picabia, Big Bands, Man Ray e os maquinismos desejantes de Deleuze e Guattari (2010 [1972])](https://www.laspa.slg.br/wp-content/uploads/2021/04/picabia_fe8e228db0fa7bb486017560acc345c4-1024x790.jpg)

Warhol, Picabia, Big Bands, Man Ray e os maquinismos desejantes de Deleuze e Guattari (2010 [1972])

Em um ótimo ensaio sobre o devir-máquina de Andy Warhol, Thierry de Duve (1989:10) mostra como “[d]esde que Delaroche, Champfleury ou Baudelaire expressaram o medo, inspirado pela fotografia, de que o pintor fosse substituído pela máquina, pintores modernos – os grandes, aqueles que merecem ser chamados de vanguarda – responderam com a manifestação de seu desejo de ser uma”, de “se tornar[e]m, no desejo e na prática, não o fotógrafo, mas o seu instrumento”. Andy Warhol, que “queria ser uma máquina” é, para De Duve (1989:3,9, 13), “a máquina tornada perfeita”, a realização da necessidade histórica do pintor de “querer ser uma máquina”, pois “[e]le sabia não apenas como se comportar como uma máquina pintora, mas também como uma máquina filmadora, uma máquina impressora, uma máquina gravadora, e como a máquina registradora do mercado de arte”.

Fig.01: “Self-Portrait” (Andy Warhol 1966).

Fig.01: “Self-Portrait” (Andy Warhol 1966).

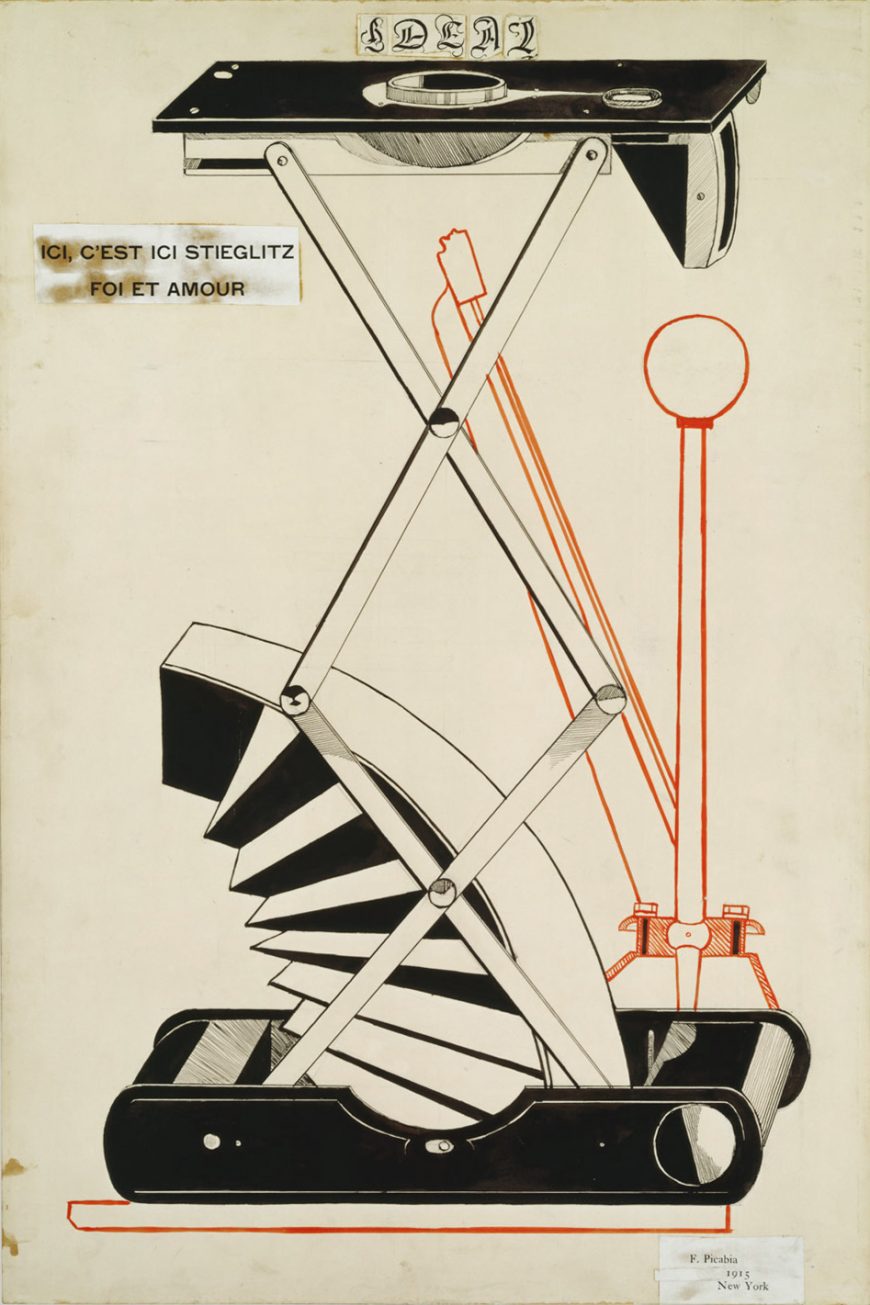

William A. Camfield (1966:309) notou que “a função da máquina é freqüentemente um elemento vital da pintura” de Francis Picabia. Picabia passou a se dedicar ao “estilo maquinista” em 1915, após uma viagem aos Estados Unidos na qual ele percebeu que “o gênio do mundo moderno está na maquinaria” (Francis Picabia apud Camfield 1966:309) – ele abandonou o estilo oito anos depois, numa das diversas rupturas que marcaram sua vida artística). Segundo Camfield (1966:318), as máquinas de Picabia “funcionam” tanto quanto qualquer máquina técnica (suas peças primando não pela “expressividade”, mas sim pela obtenção de um “efeito”), desde que não se confunda o funcionalismo desta com o daquelas. Gilles Deleuze e Félix Guattari (2010) poderiam dizer que, se num caso estamos diante de um funcionalismo mecânico, no outro estamos diante de um funcionalismo maquínico. Camfield cita diversos exemplos: “Voilà Haviland” (1915), que retrata Paul Haviland como uma lâmpada sem soquete; “Ici, c’est ici Stieglitz” (1915), que retrata Alfred Stieglitz como uma máquina fotográfica quebrada; “Voilà Elle” (1915), que retrata uma mulher como uma “máquina de amor automática”; “Portrait de Marie Laurencin” (1916-7), que a retrata como uma espécie de ventilador, e muitos outros.

Fig.02: “Ici, c’est ici Stieglitz” (Francis Picabia 1915).

Fig.02: “Ici, c’est ici Stieglitz” (Francis Picabia 1915).

Segundo Joel Dinerstein (2001), as Big Bands norte-americanas das primeiras décadas do século XX, eram “uma máquina feita de humanos”. Com isso ele não pretendeu afirmar que o Jazz e o Swing que elas tocavam soavam como o barulho de máquinas, mas sim que, enquanto um conjunto, as Big Bands funcionavam como máquinas: “de quatorze a dezoito homens em roupas idênticas sentados calmamente em seções atrás de partituras carimbadas com o nome da companhia esperando para explodir de maneira controlada”. Dinerstein (2001) viu nessa “estética da máquina” uma maneira encontrada pelas pessoas de “participar das paisagens tecnológicas” que se disseminavam inexoravelmente naquele início de século, “dançando para dentro de seus sistemas individuais as mudanças industriais geradas pelas máquinas Big Band”, máquinas verdadeiramente desejantes – no sentido de Deleuze e Guattari (2010) – cujas peças humanas “geralmente pareciam adorar seu trabalho”. Parece ser mais por afecção maquínica do que por qualquer comparação formal que os sons das Big Bands acabavam por se ligar, como que por maquinações inconscientes, aos sons das máquinas técnicas do ambiente da época. Isso ajuda a entender o crítico musical que, após sair de uma apresentação de Benny Goodman na Nova Iorque de 1936, “ainda podia escutar a música ‘soando logo acima’ e pulsando sob seus pés, ‘como se ela viesse do solo americano sob esses prédios, ruas e automóveis (o que é verdade)'”.

Fig.03: Big Band de Duke Ellington (década de 1920).

Fig.03: Big Band de Duke Ellington (década de 1920).

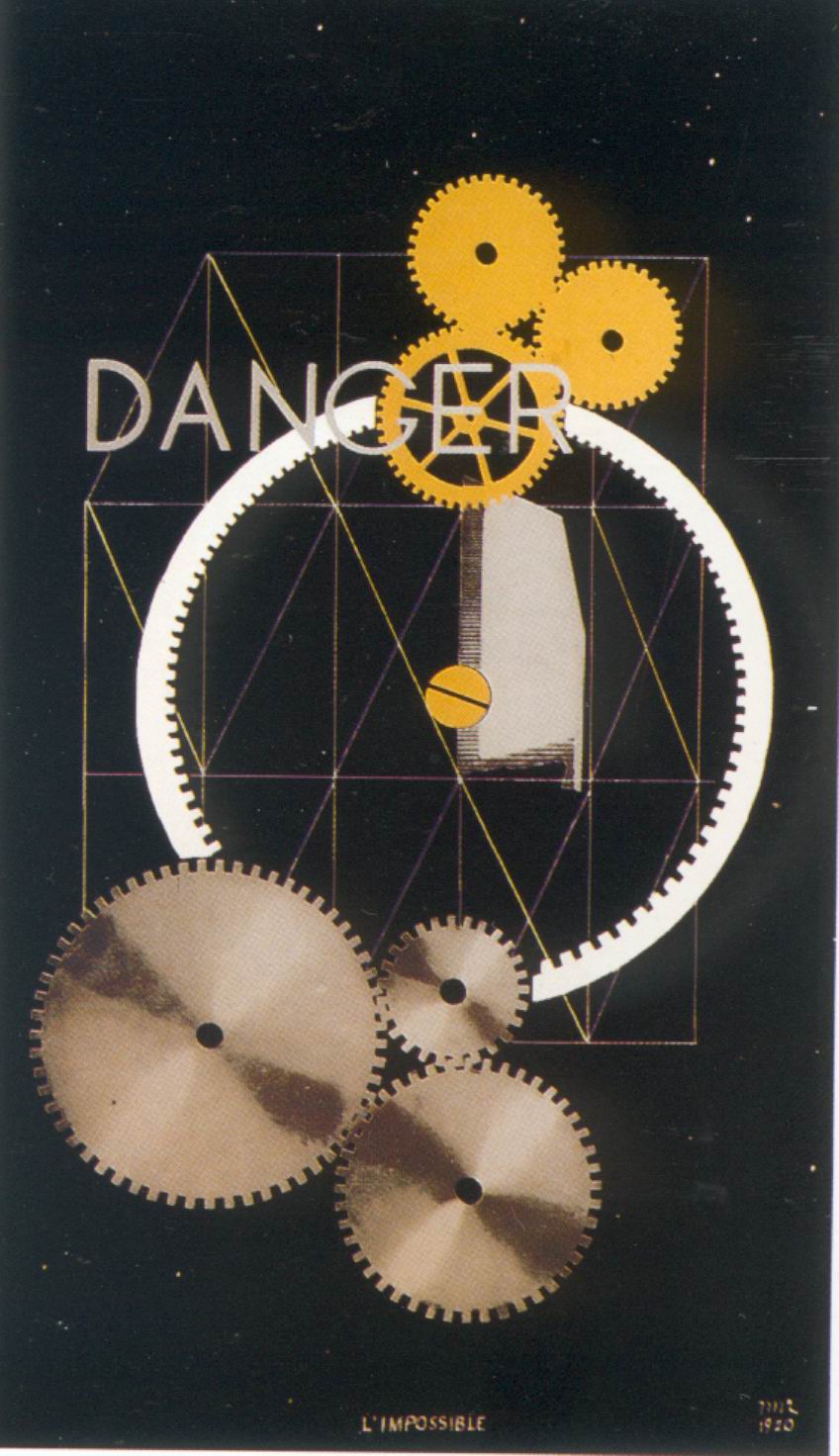

E o que dizer do devir-máquina da pintura de um Man Ray habitante de Manhattan no final dos anos 1910?: “Eles estavam construindo o metrô da avenida Lexington e o barulho das betoneiras e britadeiras era constante. Era música para mim, e mesmo uma fonte de inspiração” (Man Ray apud Zabel 1989:73). Não por acaso, seu “Dancer/Danger (L’Impossible)” (1920) foi citado por Deleuze e Guattari (2010) como exemplo da impossibilidade que coloca em movimento toda máquina desejante:

Dancer/Danger de Man ray, subtitulado “a impossibilidade”, apresenta dois graus de absurdidade: nem os grupos de rodas dentadas e nem a grande roda de transmissão podem funcionar. Supondo que esta máquina represente o rodopio do dançarino espanhol, podemos dizer: ela traduz mecanicamente, por absurdo, a impossibilidade de uma máquina efetuar por si um tal movimento (o dançarino não é uma máquina). Mas podemos também dizer: deve haver aí um dançarino como peça de máquina; esta peça de máquina só pode ser um dançarino; eis a máquina de que o dançarino é uma peça. Já não se trata de confrontar o homem e a máquina para avaliar as correspondências, os prolongamentos, as substituições possíveis ou impossíveis entre ambos, mas de levá-los a comunicar entre si para mostrar como o homem compõe peça com a máquina, ou compõe peça com outra coisa para constituir uma máquina. (Deleuze e Guattari 2010:508)

Fig.03: “Dancer/Danger (L’Impossible)” (Man Ray 1920).

Fig.03: “Dancer/Danger (L’Impossible)” (Man Ray 1920).

Referências

CAMFIELD, William A. 1966. The Machinist Style of Francis Picabia. The Art Bulletin 48(3/4):309-22.

DE DUVE, Thierry. 1989. Andy Warhol, or The Machine Perfected. October 48:3-14.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. 2010. O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia 1. (Trad. Luiz B. Orlandi) São Paulo: Ed.34. [1972]

DINERSTEIN, Joel. 2001. American Modernity: Jazz Rhythms and Machine Aesthetics. Mickle Street Review 15.

ZABEL, Barbara. 1989. Man Ray and the Machine. Smithsonian Studies in American Art 3(4):66-83.

LaSPA is located at the Institute of Philosophy and Human Sciences (

LaSPA is located at the Institute of Philosophy and Human Sciences (